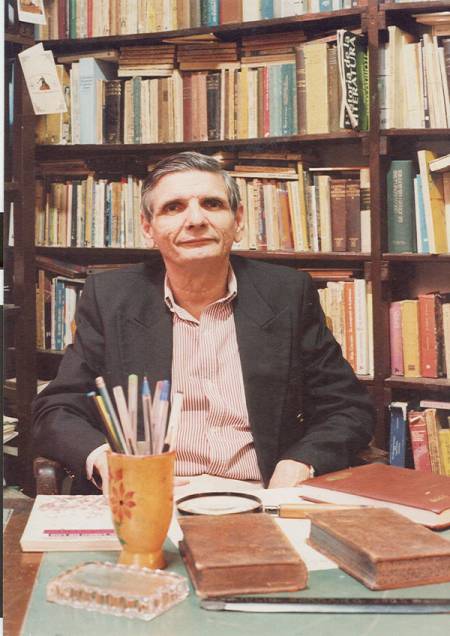

Ofrecemos a los lectores un fragmento de un cuento del escritor cubano Julio Travieso, premio nacional de Literatura 2021, a quien está dedicada esta 31ma. Feria Internacional del Libro 2023, junto a la bibliógrafa Araceli García Carranza

Julio Travieso Serrano (La Habana, 1940) premio nacional de Literatura 2021. Narrador y escritor de varios libros de cuentos y novelas. Entre sus obras más destacadas se encuentran Cuando la noche muera (1981) y Llueve sobre La Habana (2004). Sus textos han sido traducidos a varios idiomas como alemán e italiano. Posee la orden A. S. Pushkin que confiere el Estado ruso por el conjunto de su obra.

Ah, el ron. Maravilloso estimulante, capaz de producir las más locas alegrías y las más insanas tragedias, anfitrión social por excelencia, propiciador de amistades nocturnas, silencioso confidente, el hijo más alegre de la caña de azúcar.

Ninguna de esas virtudes fue ponderada por ella, aquella mañana del 10 de junio de 1992, al entrar en la biblioteca donde él preparaba, con laboriosidad de hormiga, su próxima conferencia sobre teoría literaria, para la cual debía desentrañar el duodécimo capítulo de cierto libro de Mijail Bajtín, autor de difícil comprensión.

—El ron —dijo Marta sin alzar su dulce voz, como si estuviera deseándole buenos días a un amigo.

—¿El ron? —Los ojos de él no se apartaron del renglón leído.

—Acaba de llegar. Dicen que no trajeron suficiente para todos.

Por supuesto, ella se refería a las dos únicas botellas que les entregaban una vez al mes, a cada familia, por el cupón de racionamiento.

—¿Y? —respondió él y sus ojos penetraron, como un navegante al llegar a puerto seguro, en el último párrafo de la página. Mientras tanto, sus dedos, armados con una pluma, hacían navegar palabras sobre una blanca hoja de papel.

—La vecina dice que no hay muchas personas comprando —el tono de ella era melancólico.

Por primera vez, él apartó la cabeza de Bajtín y su mirada recorrió lentamente, desde la cabeza a los pies, el cuerpo de su esposa.

Mucho ha adelgazado Marta en el último año, quizá diez kilogramos, pensó. De una mujer de formas sensuales y opulentas se ha convertido en un cuerpo rectilíneo y monocorde, aunque él no ha quedado atrás y ya son dos las tallas recogidas en la cintura del pantalón.

Un gran suspiro le ensanchó el pecho.

Y todo por la falta de carnes, leche, arroz...

Al pensar en la comida tuvo la visión de una enorme cazuela con paella a la valenciana, su plato preferido. Entonces, animosa, la saliva fluyó a través de la boca y él comió lentamente, paladeando la textura de un arroz muy desgranado y apetitoso, sintiendo el fuerte olor de los mariscos, la suavidad de las carnes.

—Si ahora no vamos a comprarlo lo perderemos hasta el otro mes— el tono de ella se hizo imperioso, cargado de urgencias.

Marta utilizaba el plural, pero él entendió que decía «si tú no vas a comprarlo lo perderemos». A él y no a otro le correspondían esas tareas, sin importar que debiera abandonar preparación de clases, lecturas, escritos. La responsabilidad de Marta eran los niños, cocinar, lavar, aunque en su horario también entraban preparación de clases, lecturas, escritos. La limpieza se compartía entre los dos.

—La vecina me cambia el ron por dos libras de arroz. El nuestro ya se acabó. El de la vecina puedo cocinarlo esta noche con el pedazo de pollo que nos quedó de la semana pasada —Marta casi sonrió.

Él volvió a suspirar y sus dedos cerraron el libro. No habría paella, pero sí, al menos, arroz con pollo. La conferencia estaba temporalmente derrotada y Bajtín (autor de difícil comprensión) quedó arrinconado en el escritorio, entre un almanaque del año anterior y un cenicero roto.

Ante la mirada apremiante de ella, él se puso a buscar en la biblioteca hasta encontrar una vieja bolsa, tan gastada como la dentadura de una anciana, seguramente por los cientos de botellas y papas transportadas en su mísera existencia. Entonces Marta trajo de la cocina las dos únicas botellas vacías que tenían y él fue hacia el mercado.

Baja la cabeza, los ojos fijos en el piso, como si estuviera contando los pasos, los metros, caminó ensimismado, bajo un sol abrasador, las nueve cuadras que faltaban para llegar al comercio. Meditaba en las palabras a decir el siguiente día durante la conferencia, en las páginas aún por leer de Bajtín, injustamente postergado por unas botellas de ron. También iba pensando en el arroz con pollo de esa noche y así sus ideas saltaban del estatuto del personaje dentro de la narración a un muslo de pollo, de una cucharada de arroz, a la carnavalización de la literatura. De tan abstraído, al cruzar la calle, no vio al joven que, a toda velocidad, se aproximaba en una bicicleta.

—Viejooo —gritó el ciclista sin dejar de pedalear y, para evitar el encuentro, lo empujó con la mano.

Él cayó al piso mientras el joven proseguía su rapidísima marcha.

Solícitas, varias personas se acercaron y le preguntaron si estaba herido. «Qué barbaridad».dijo una mujer mayor. «Señores, ¿a dónde vamos a parar?», comentó otra mujer.

Él se hallaba bien, solo con un ligero dolor en el brazo y en el pecho, pero lo más importante era, se dijo, que las botellas no se hubiesen roto. Cuánto tiempo se perdería en buscar otras.

Amablemente, un joven le extendió la mano para ayudarle a ponerse de pie, pero antes de que pudiera asir sus dedos algo semejante a un grito de guerra se escuchó. «La guagua», gritaron decenas de gargantas. Entonces el joven amable retiró la mano y corrió, en pos de la multitud, hacia el vehículo público, detenido 30 metros delante, junto al cual ya muchos forcejeaban para entrar.

Al fin partió el ómnibus, atestado de pasajeros. Él se incorporó, la pierna y el pecho adoloridos, las botellas bien aferradas en la mano, y, renqueando, siguió su camino. Otra demora y corría el riesgo de que todo el ron estuviese vendido cuando llegase al mercado.

Por suerte no fue así. La venta continuaba, pero la vecina había informado mal. Frente al expendio se extendía, como larga serpiente, una hilera de unas 40 personas. Exactamente 42, rectificó él enseguida. En esos conteos era infalible. Treinta años de colas habían entrenado su vista, tan certera como la de un halcón, tan rápida como la de su primo Luis, antiguo dealer del clausurado Casino Nacional, el primero de la familia en marcharse de Cuba, el traidor, siempre repudiado por él y Marta, actual supervisor de una sala de juegos en el Topeka de Las Vegas.

Él hizo un esfuerzo por borrar de la mente la imagen de Luis y con optimismo se dijo que 42 personas no eran muchas. El mes anterior habían sido 60.

Al inicio de la cola se hallaba un viejo flaco y desdentado que siempre compraba diez botellas, quizá porque poseyera cinco cartillas de racionamiento, quizá porque sobornaba al vendedor. Detrás del viejo, él vio a una joven con dos niños. Uno dormido en su cochecito, el otro, en brazos, lloraba sin cesar, infatigable, azotando a todos con chillidos que no cedieron, al contrario, aumentaron cuando la madre le gritó «Cállate o te rompo la cabeza».

—Dale el biberón —dijo la señora madura de aspecto distinguido, la siguiente en la cola, dueña de un perro bulldog que, alzando la pata, orinó sobre las flores de la acera, indiferente a los berridos (ya eran berridos) del niño.

En tales situaciones, si se quiere evitar un infarto y no perder el ron por abandono del campo de juego, lo mejor es volver la cara, preferentemente hacia el cielo, cerrar los ojos y recordar la Novena Sinfonía en aquel pasaje de «Alegría, alegría».

Así hizo él, pero nada pudieron los pasajes de Beethoven, impotentes frente al llanto infantil, ya de las dos criaturas, y la voz de la madre que vociferaba «Cállense o los mato».

Arrebatos de cólera porque ella, como todos sabemos, sería incapaz de hacerles daño. Sin embargo, él se puso tenso, los labios apretados, los puños cerrados. Por suerte, cuando la presión sanguínea comenzaba a subir y se disponía a gritar «joven, deje en paz a esos niños y cállese usted misma», una anciana de espejuelos rotos, parada tras la señora madura, aconsejó salomónicamente «Mijita, dale una vueltecita a los niños y regresa luego. Nosotros te guardamos el turno».

«Sí, vete por ahí, te cuidaremos el puesto, pero vete ya», pensó él.

Era necesario tranquilizarse, calmar la respiración.

«Pronto llegará mi turno», se dijo y quiso recordar el último capítulo de Bajtín leído (Tiempo y cronotopo en la novela). Esfuerzo inútil porque junto a él se detuvo un joven de frente tan amplia como la de un rinoceronte, cuyo brazo se prolongaba en una oscura grabadora desde la cual una voz ronca le golpeó los oídos

—Beibi, com back, com back— bramó la grabadora.

—¿Asere, tú va complal e ron?

(...)

*Tomado de A lo lejos volaba una gaviota, C. de México, ed. Lectorum, 2005.