Fuerza de destino especial. Autor: Tomada del periódico 5 de Septiembre Publicado: 07/08/2023 | 09:50 pm

Los aullidos de las hienas se dejaron de escuchar en las primeras horas de la mañana. Todavía estaba oscuro, pero ya el frío de la noche se sentía viejo y pesado en comparación con las brisas del amanecer. Luis Guillermo Pérez Rojas se acurrucó sobre la pared de la trinchera. Frente a él, a lo lejos, estaban los cerros. A esa hora parecían unos inmensos huevos de color negro, que alguna bestia prehistórica había dejado regados a su paso por toda la pradera de Cangamba.

«Por ahí comenzó todo», diría Guillermo años más tarde, sentado en la cocina de su casa, mucho más gordo de lo que realmente era por aquellos días de agosto de 1983, y con un pelo largo y plagado de vetas grises.

Estaba de guardia, en la madrugada del 2 de agosto, cuando observó la hilera de luces por la cordillera. Enseguida despertó a Guillermo García Ríos, un compañero de la ciudad de Ciego de Ávila, y juntos miraron hacia las elevaciones. Las luces parecían escarabajos brillantes, que avanzaban en hilera y desaparecían para dejarse ver de nuevo al bordear las riberas de las lomas. El teniente coronel Fidencio González Peraza, jefe de la agrupación cubana, escrutó el horizonte con sus binoculares. Al poco rato, dijo con voz tranquila:

—Que la gente se levante. Nosotros no estamos esperando a nadie.

Esto no sirve, primos

Cangamba amaneció estremecida por las bombas el 2 de agosto de 1983. El fragor de la pelea se sintió primero en las líneas delanteras, ocupadas por los soldados de las Fapla; pero después comenzó a correrse hacia la profundidad con la retirada de los angolanos hacia las posiciones cubanas. Para esa hora, el temor generalizado era que entre los combatientes africanos se hubieran infiltrado efectivos de la Unita. Los soldados que llegaban hasta las posiciones eran escrutados desde lejos por los que estaban dentro.

Guillermo recuerda que él y su amigo Héctor Padrón Álvarez, un guajiro de Majagua, a cada rato le preguntaban a los angolanos: «¿Ese es?», y ellos respondían: «Ese no es, primo». Ya varios habían cruzado y siempre se escuchaba la misma respuesta: «Ese no es, primo, ese no es».

Luis Guillermo Pérez Rojas, uno de los combatientes cubanos de la batalla de Cangamba. Foto: Luis Raúl Vázquez Muñoz

Ambos se miraron preocupados.

De pronto, entre unos montículos, apareció un soldado con el uniforme hecho trizas y el fusil y los cargadores en cada mano. «¿Y ese, qué?», le preguntaron a un Fapla. «Esperen, primos, esperen; dejen que esté más cerca», respondió. El hombre continuaba su carrera. «Dinos algo, compadre, dinos algo». «No, primos, todavía no», se escuchaba en la trinchera. Desde los pozos de tiradores se veía el rostro desencajado del hombre, cuando se oyó un grito: «¡Es Unita, primos, es Unita!»

Cinco AKM y una ametralladora liviana hicieron fuego al unísono. Un Fapla se arrastró hasta el cadáver en busca del arma. Al regresar, susurró en su portugués criollo:

—Esto no sirve para nada, primos.

Y enseñó el fusil. Era un amasijo de hierros retorcidos y humeantes.

Las hienas reían como mujeres

«El primer cubano muerto fue el logístico —recuerda Guillermo. Lo enterramos en una explanada, detrás de nuestras líneas; pero el fuego era tan grande que, a las pocas horas, vimos como las explosiones lo desenterraron.

«Con él hicimos lo mismo que con los demás: enterrarlo en el fondo de las trincheras. Las bombas no dejaban hacer otra cosa. Tampoco los ataques de la Unita. Avanzaban formados en filas. Detrás de la primera línea venían muchas más; pero de hombres solo con los cargadores. Al caer el que tenían delante, recogían el arma y continuaban el avance.

«Así era como se acercaban a nosotros. Llegaban desde todas partes, a una distancia que tú podías verle los ojos. Entonces cogías el AK, y tutún tutún: daban un brinco para atrás. De lo otro se encargaba la 14,5. Por eso, los que trataron de posesionarse entre las ruinas de unas chozas cercanas, nunca hicieron el cuento. Volaban en pedazos cuando la ametralladora los barría.

«Lo que sí no paraba era los silbidos de los obuses. Se sentían tan seguidos, que te obligaban a halarte los pelos en el fondo de la trinchera y a preguntarte: “¡¿Cuándo se acaba esto, coño, cuándo!?”; y la respuesta era los gritos de la infantería que venía a matarte. Te levantabas, y de nuevo los veías caer a 50 o 70 metros delante de ti. Era como una rueda, que giraba y te machacaba y te volvía a machacar sin descanso ni compasión.

«En medio de aquello comenzamos a cambiar. Se nos notaban los huesos de la cara, los ojos los teníamos botados y los labios estaban rajados por completo. La lengua no se veía, pero estoy seguro de que todos la sentían a punto de reventar dentro de la boca.

«La sed es algo duro. Y más cuando sabes que estás cercado y ningún refuerzo puede venir en tu ayuda. Para calmarla tragábamos pasta dental. Una noche, me arrastré con un grupito hasta un nicho donde estaba un vehículo blindado. Le rompimos el radiador a bayonetazos y, en medio del aguacero de plomo que ni siquiera paraba por las noches, llenamos las cantimploras con los chorritos de agua que le salían. Tenía un sabor dulzón, que nos hizo olvidar por un momento la capa de oxido que flotaba en ella.

«Al regresar, las luces de bengala iluminaban la llanura que se extendía frente a nosotros. Era cuando observábamos la fiesta de las hienas. Las bengalas brillaban con su parpadeo de fantasmas, y así las veíamos triturar los huesos y tragarse las vísceras de los muertos. Todas las noches escuchábamos cómo aullaban sin parar, como risa de mujer.

«Con esas carcajadas en los oídos, Héctor, el habanero Jorge Morales Díaz, Guillermo Ríos García y yo nos fuimos hasta un refugio. Allí enterramos las cartas, las fotos de la familia y el dinero. Y, ahí, bajo tierra hicimos el juramento de que el que sobreviviera, tomaría las cosas del muerto y se las entregaría a los familiares.

«Regresamos a nuestros puestos y volvimos a combatir. Por las noches nadie dormía. Junto con los morterazos y las hienas, las luces de bengala mostraban a los comandos de la Unita arrastrándose hacia nosotros. Había que cazarlos al vuelo y con el sobresalto de que si lograban infiltrarse, la pelea sería en silencio y a cuchillo.

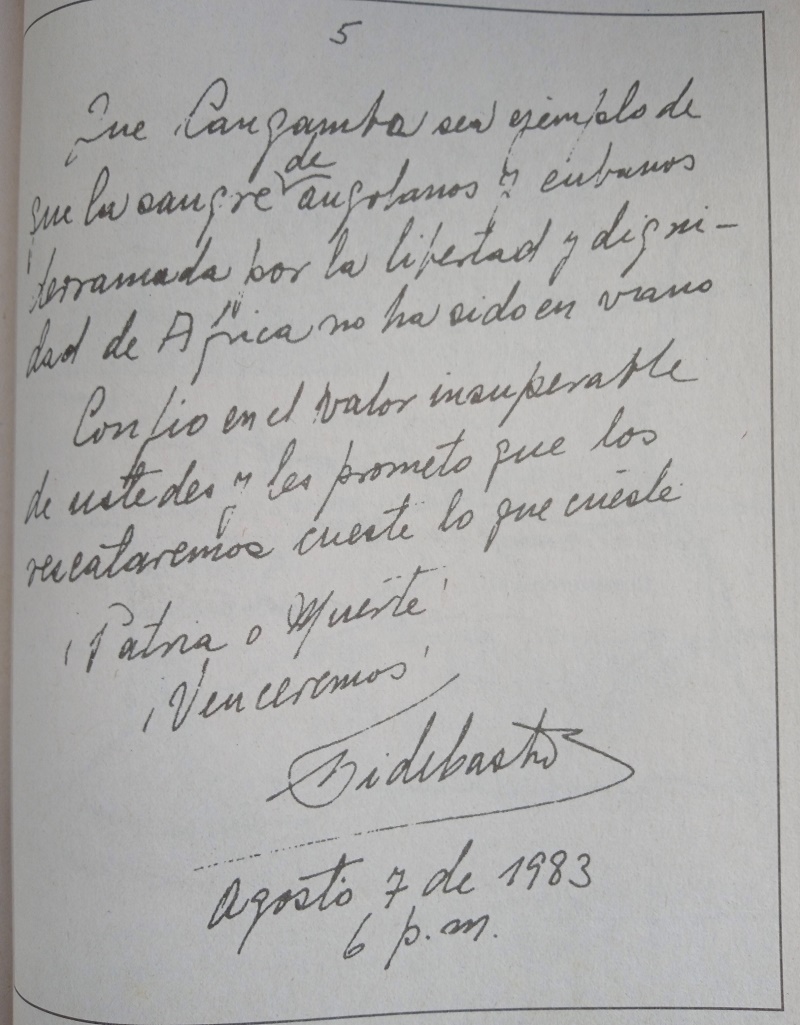

«En medio de aquello, uno de los jefes, el teniente Cruz, se dejó caer por nuestra trinchera. Traía un mensaje. En él se decía que estaban al tanto de todo lo que nos sucedía. Que no nos desanimáramos, que resistiéramos, que se haría lo imposible por salvarnos y que ya varias agrupaciones marchaban en nuestra ayuda. Al final, el hombre dijo: “Y firma: Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.

«Miré hacia Héctor, y vi cómo observaba en silencio el papel, mientras dos lágrimas le corrían por el rostro flaco y sucio, manchado por la pólvora y la sangre».

Me voy completo con el MIG-21

El sol acabó de salir detrás de los cerros e iluminó toda la pradera. Los soldados tenían la vista enrojecida. Ya no sabían si eran diez u 11 los días que llevaban combatiendo. Lo único que recordaban es que no dormían desde hacía mucho tiempo.

Guillermo se arropó para ahuyentar el frío, y observó las ruinas de la iglesia. En su mente resonaron las explosiones de días atrás. La aviación cubano-angolana atacaba, y sus disparos y los de la Unita tronaban por doquier.

«Aquello traqueaba igualito a la candela en un cañaveral, periodista», me dijo con los ojos muy abiertos en el comedor de su casa. Aquel día bombardeaban con un mortero portátil desde el patio de la iglesia.

Los proyectiles lanzados desde allí tenían convertidos en un infierno a las posiciones de las FAR y las Fapla.

Un MIG-21 picó insistentemente sobre el lugar, pero sin resultados. Al final de un ataque, después de soltar todas sus bombas, se escuchó la voz del piloto por la radio del apuntador. «¡¿Dime?!», preguntó. «¡Sigue ahí!», respondieron. Se escuchó un silencio, y luego una voz colérica: «¡Voy a cargar a Luena!».

Pocos minutos después el caza volaba de nuevo sobre Cangamba. El apuntador pasó los datos de tiro y preguntó: «¿Todo claro?» «Bárbaro», respondió el piloto. «Si no le doy ahora, me voy con el MIG contra la iglesia». «¿Tú estás loco, coño? ¡No lo hagas!».

Una calle larga, bordeaba a ambos lados por inmensos eucaliptos, desembocaba en la misma puerta de la parroquia. El avión se desprendió del cielo, se viró de costado y pasó entre los árboles, casi a ras del suelo, y a la velocidad de un rayo, soltando toda su metralla contra la iglesia.

Cuando ya trepaba en vertical, se oyó por la radio: «¡¿Dime?!» «¡Se jodió, cojones, se jodió!», vociferó el apuntador en medio de la gritería y los vivas de los cubanos y angolanos.

Sin embargo, ahora todo estaba en silencio. Los escombros de la edificación ya no humeaban, y solo las hojas de los eucaliptos dejaban oír su voz al soplar la brisa. Alguien a un costado de Guillermo, dijo:

—Esta calma es mala; después de este silencio, lo que nos debe venir pa’rriba es un mundo, un verdadero y jodido mundo.

Los hombres apretaron los fusiles con sobrecogimiento en el pecho. Se dieron cuenta, entonces, que esa sensación la tenían desde la noche anterior.

A diferencia de las otras, los morteros de la Unita se escuchaban apagados y distantes. Debía pasar un intervalo inmenso para que se oyera uno. Quienes sentían que los ojos se les cerraban, los abrían sobresaltados por una sospecha agobiante y que se mantenía a esa hora de la mañana.

«Nos van a joder», pensó Guillermo encorvado sobre su AK. «Esto es para acabar de jodernos».

Un MIG pasó en dirección a los cerros. Desde abajo se le vio su panza metálica coloreada con franjas azules. Sobrevoló las montañas, dio dos o tres pases sobre sus faldas y volvió a remontar el cielo para caer de nuevo sobre el área.

Un comunicador se acercó a su equipo. «Informa», le pidió al piloto. Guillermo pestañeó varias veces. «Informa», se oyó de nuevo. «Dime qué hay». La bocina dejó escuchar unos ruidos de frecuencia. «No hay nada», se escuchó por la radio. «¿Qué tú dices?» Los soldados se miraron unos a los otros. «Que no hay nada; que se fueron. En la zona no hay nadie. Se retiraron completo».

Guillermo observó los círculos que daba el avión. Bajó la vista y se fijó en la pradera de Cangamba, que se extendía ante él. No existía nada. Solo los muertos de la guerra y el viento que silbaba entre las piedras.

Fotos: Luis Raúl Vázquez Muñoz

Última hoja del mensaje enviado por Fidel a los combatientes de Cangamba en pleno cerco de la Unita. (Crédito: Imagen tomada del libro Cangamba de Jorge Martín Blandino)

Los días de cerco en las trincheras, con las armas pegadas al pecho. (Crédito: Imagen tomada del libro Cangamba de Jorge Martín Blandino)

Niños angolanos, que llegaron a resguardarse en las posiciones cubanas y de las Faplas, y que fueron heridos por el bombardeo. (Crédito: Imagen tomada del libro Cangamba de Jorge Martín Blandino)

Disposición de las fuerzas cubano-angolanas al inicio de la batalla de Cangamba. (Crédito: Imagen tomada del libro Cangamba de Jorge Martín Blandino)

Al centro, el teniente coronel Fidencio González Peraza junto a otros oficiales cubanos al terminar los combates. (Crédito: Imagen tomada del libro Cangamba de Jorge Martín Blandino)

El abrazo de la victoria. (Crédito: Imagen tomada del libro Cangamba de Jorge Martín Blandino)

21

21