Un buen texto clásico puede llevarse a una isla desierta porque ya trae el olor de muchos naufragios, pasó la prueba del tiempo. Hoy las academias reconocen al Sócrates de los diálogos platónicos como el precursor del pensamiento crítico occidental

MUCHAS veces nos enfrentamos a esa pregunta de cuáles libros llevaríamos a una isla desierta para pasar el resto de los días. La situación implica que, debido al reducido número de textos disponibles, habría la necesidad de irlos releyendo una y otra vez con renovado fervor, asumiendo cada cercanía como una nueva adquisición. Así también define Italo Calvino la naturaleza de los clásicos, un libro que nunca ha terminado de contarnos todo, es lo que los críticos a partir del siglo XX comienzan a llamar la polifonía del texto o las muchas voces que a través de los siglos nos refieren inagotables alusiones. La lectura infinita es un signo que el propio Calvino usa en ese volumen Las ciudades invisibles, donde Marco Polo y el Gran Kan viajan a innumerables posibilidades a través de imaginarias urbes.

Un buen texto clásico puede llevarse a una isla desierta porque ya trae el olor de muchos naufragios, pasó la prueba del tiempo. Hoy las academias reconocen al Sócrates de los diálogos platónicos como el precursor del pensamiento crítico occidental, pero durante siglos aquellas obras eran consideradas cuanto más curiosidades, incluso buena parte de lo que se conserva de Platón o Aristóteles son pequeños trozos o traducciones que ni se sabe qué trueques del lenguaje sufrieron por el camino. Del pensador de La República tomaron los teólogos medievales la teoría de las ideas, la noción de referencialidad que define la verdad física en relación con la pureza y superioridad de su comprensión intelectual. Quizá todo parta de allí mismo, de ese mito recreado por Platón en su caverna, donde unos, los más libres, viajan al fondo para ver el fuego primigenio, mientras la mayoría se queda a la entrada y solo tiene acceso a las sombras. Todos los fuegos el fuego, diría Julio Cortázar, toda literatura como relectura de los clásicos. Del sistema platónico se ha dicho que el pensamiento posterior es una nota al pie, que se hace filosofía a pesar de, en contra de, o a favor del autor de El banquete. Pero, para pasar la prueba del naufragio, los clásicos debieron zanjar las mil y una notas al pie polifónicas que o los negaban o los prohibían o los plagiaban. La noción de palimpsesto o rescritura es propuesta por Umberto Eco para entender la naturaleza del fenómeno.

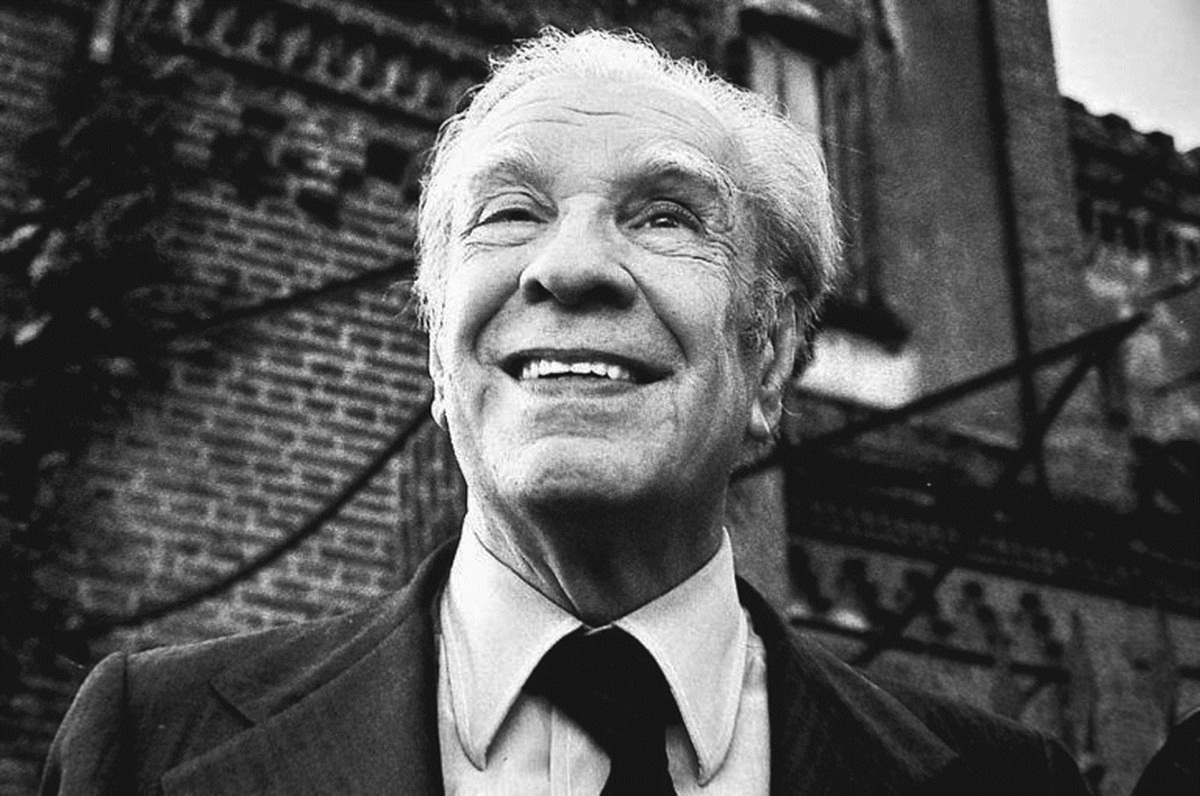

Tanto la isla desierta como el carácter superviviente de un clásico, apuntan a la vieja aspiración humana de escribir un libro definitivo, uno que los posea todos y sea él mismo original. Jorge Luis Borges buscaba ese arquetipo a través de la lectura de enciclopedias, la creación de antologías y la invención de bibliotecas; para el porteño un clásico implica, más que leer, un fervor, pues el hombre ve en el libro una verdad cósmica definitiva distinta, por ejemplo, de la información cotidiana de los diarios y revistas. A lo largo de la vida somos constantemente como Hamlet, nos enfrentamos a decisiones donde nos va ser o no ser; sin embargo, Shakespeare estuvo olvidado mucho tiempo después de su esplendor isabelino, hasta que la crítica del siglo XIX lo rescató. La modernidad, con su énfasis en el individuo, ya se había establecido más plenamente en el siglo de las Guerras Napoleónicas y de la expansión colonialista, por tanto Hamlet comenzó a ser la relectura de muchos, aun de aquellos que jamás se acercaron a la obra del genio inglés. Consumir literatura no es la única manera de habitarla.

Quizá Borges, idealista en sus posturas filosóficas si bien agnóstico en cuanto a creencias, veía en el clásico esa misma imagen que trajo Schopenhauer, la literatura que permanece, que resuena. El escritor argentino, devenido demiurgo ciego, aprendió alemán muy temprano para leer directamente las sagas del norte de Europa, mitología donde él hallaba la conexión perfecta entre Grecia y el resto de Occidente. Para todos estos autores, leer es una especie de diálogo con los muertos, donde el simposio y el oráculo son las dos figuras helénicas heredadas y fundidas con el fervor borgeano por lo germánico. ¿Acaso no dijo Martin Heidegger en su Discurso del rectorado que el pasado es aún, estableciendo entre Alemania y Atenas un eje filosófico? Sí, y también citó a Platón cuando concluyó: «Todo lo grande está en medio de la tempestad».

Se puede naufragar con un clásico en la mano, pues ese solo libro haría referencia a todos los demás, de una u otra forma. El hombre cae a este mundo cuando nace y dicho así nos sugiere que viene al texto. Heidegger diría en ese volumen definitorio Ser y Tiempo que somos dasein (del alemán «da» ahí, «sein» ser). Vivimos y morimos en el universo de lo aludido, toda la gran poesía refiere, remite, indica con quiénes conversó, señaliza de dónde procede. Si leemos por ejemplo a Ezra Pound o Kavafis nos encontraremos con los viejos amigos del mundo grecorromano, que son los mismos, pero diferentes, en el primer poeta está el fervor por lo apolíneo y en el segundo la curiosidad por los abismos y la angustia. Ya todos hemos estado en esa isla desierta, porque el hombre yace condenado a su libertad, ello implica una actitud responsable en torno a cómo asumimos ese mundo referencial que se nos viene encima. En El ser y la nada, Jean Paul Sartre lo define mejor: «El hombre es lo que hace con lo que hacen de él», necesariamente nuestra experiencia resulta única y a la vez alusiva a algo ya dicho y hecho, caemos a la isla-mundo y estamos obligados a la lectura del clásico.

Vivir es leer, aunque no se lea, porque caemos al plano de lo ya escrito, la pregunta acerca de la isla desierta nos plantea la realidad constante y cotidiana: cómo asumir nuestra caída al mundo de las habladurías, ¿de forma auténtica o inauténtica? Cuando accedemos directamente al Discurso del método de Descartes, comprendemos mejor la duda que si leemos un manual de filosofía, pues este último también cayó al mundo de lo dicho y ya hizo su interpretación, le añadió su hablar o su escribir. ¿Por qué conversar con alguien que conoció a Lezama si podemos leer íntegra la obra del autor de Paradiso? Todo acercamiento es válido, pero ninguno excluye el caer al mundo por nuestra propia cuenta, establecer un diálogo con esos muertos que vuelven al plano de lo dicho o lo escrito como si fuese el primer día, tras tantos naufragios.

En ese clásico que todos debieran buscar Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, Diógenes Laercio nos narra la respuesta del Oráculo de Apolo a Zenón de Citio cuando este fue a indagar la manera de hacerse sabio: «Comparte el color de los muertos». De tal manera, cuando leemos a Descartes, vivimos de nuevo la imprecisión del francés que batalló en la Guerra de los Treinta Años (considerada por muchos como una conflagración mundial en el siglo XVII), del soldado que no quiso estudiar leyes y huyó a Holanda a filosofar por cuenta propia y lejos de la censura, del pensador consagrado que enfermó de los pulmones en la frialdad de la corte sueca cuando la reina Cristina lo contrató para que le diera clases particulares de filosofía a las cinco de la mañana. Esa imprecisión que en Descartes se tradujo en la duda, la cual por existir demuestra que el hombre piensa, nos devuelve a un momento eternamente referencial.

La forma inauténtica de ser, el dasein que no se pregunta por su caída en la isla-mundo, constituyen lo que Heidegger llamó lo óntico, o sea los entes. Si no piensas, eres pensado por un sujeto más poderoso, te conviertes por tanto en el objeto o instrumento de aquel centro referencial. América por ejemplo ha batallado mucho por generar su propio sujeto y solo muy recién, en pleno siglo XX, su literatura superó con creces a lo escrito en la península, si bien fueron las editoriales españolas las encargadas de difundir, transfundir y lucrar con los autores del llamado Boom. Que nuestro continente produzca clásicos lo convierte en un centro referencial, lo empodera, pero nada sucede si no accedemos a ese fuego que es todos los fuegos.

En la existencia inauténtica, el dasein, sujeto sujetado, va de un lado para otro sin detenerse jamás en nada, de esa forma es nada. Si no se lee, uno es leído. La naturaleza del mercado y la publicidad implica esa oscilación que sostiene la atención del lector en letreros de anuncios comerciales, imágenes pornográficas, fórmulas audiovisuales que aun cuando estén ancladas en la referencialidad nos esconden más que mostrarnos. Heidegger le llama el mundo de lo óntico, donde el hombre es un ente más y no se pregunta nada, no lee, solo habita la isla de una manera extraña. Platón hablaría de las sombras visibles para quienes no se atreven a acceder al fondo de la caverna, donde arde el fuego. Todo existir es naufragio, caída hacia los clásicos, asumirlo o no de forma auténtica solo depende de nuestra posición tras la tempestad, de lo que hagamos con lo que otros hicieron de nosotros, si referimos otra vez a Sartre. Esa libertad, la de la vida auténtica, implica el diálogo, la lectura de todos los fuegos el fuego.