La dirección de actores que ostenta la película se halla entre sus travesaños más sólidos. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 21/09/2017 | 05:04 pm

Apropiadamente elegida para celebrar el aniversario 52 del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos (ICAIC), y luego estrenada en salas de todo el país, Boleto al paraíso se añade a las recientes Chamaco, Larga distancia y Casa vieja (de algún modo también José Martí: el ojo del canario), en el tratamiento problematizador y serio de la temática juvenil en nuestros largometrajes de ficción. Si retrocedemos unos cuantos años, incluso décadas en la historia del cine nacional, nos percatamos de que los conflictos intergeneracionales y las polémicas decisiones de los más jóvenes formaron núcleos de interés en la filmografía cubana en películas como El brigadista, Los pájaros tirándole a la escopeta, Una novia para David, Papeles secundarios, Plaff, Video de familia, Madagascar, Amor vertical, Nada y Los dioses rotos, por solo mencionar unas cuantas.

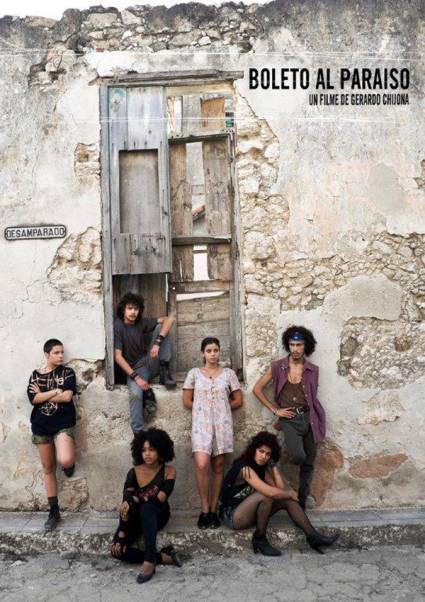

Desde que aparece el exergo inicial, que adelanta tal vez demasiado el sesgo y el espíritu de la película, diciendo «felices los normales, esos seres extraños que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida», y se nos aclara que la película se inspira en hechos reales acontecidos en Cuba alrededor de 1993, nos queda claro que los jóvenes protagonistas de esta cuarta película de Gerardo Chijona —y su primer drama luego de excelentes documentales y de las comedias Adorables mentiras, Un paraíso bajo las estrellas y Perfecto amor equivocado— difieren de otros paradigmas promovidos por el cine cubano.

Los cuatro, cinco o seis muchachos que sostienen el hilo narrativo de Boleto al paraíso proceden de familias enteramente disfuncionales (y de ello da cuenta la película desde sus primeros diez o 15 minutos hasta bien avanzada la trama, cuando descubrimos indirectamente los antecedentes de este o aquel personaje), han perdido las ilusiones y la capacidad de batallar o rebelarse (parten hacia la capital en busca de conciertos de rock, sexo fácil y quizá mayor libertad de acción y mejores oportunidades), y parecen abocados a la impotencia, la crisis de valores, el pesimismo y la desintegración, victimizados por las complejas circunstancias que vivía el país a principios de los años 90. Inermes ante el cerco de miseria ética y decadencia material, encuentran una trágica salida, aparentemente la única a sus terribles problemas de aislamiento y frustración.

A partir de la anterior sinopsis, si no ha visto la película el lector comprenderá que se halla ante una propuesta de severa tragicidad e incisivo realismo. Chijona y sus coguionistas (Francisco García y Maykel Ponjuán), auxiliados por la fotografía escrutadora aunque a ratos demasiado calculada estéticamente de Raúl Pérez Ureta, penetraron las circunstancias y las zonas más ingratas y sórdidas que habitan personajes extraviados, vulnerables, en franco proceso de retraimiento a causa de traumas y agravios innombrables. Y entre los logros indiscutibles de Boleto al paraíso clasifica la elusión tanto de lo lacrimógeno (era una tendencia latente habida cuenta del dramatismo de la historia) como de lo excesivamente didáctico, con todo y la clara relación de causalidad que se establece entre el comportamiento de estos adolescentes y la actitud de sus familias.

Porque Boleto al paraíso se distancia de los aforismos y la retórica fácil en el estilo de «qué perdida está la juventud» o «el papel activo que deben desempeñar la familia y la escuela en la formación de valores», para descubrir paso a paso las reales motivaciones y esperanzas, ingenuidades y caídas de esta desventurada tropa. Y todo ello se verifica dramáticamente sin pasarles la cuenta por los errores ni condenarlos a ultranza.

Hay que agradecerles a los realizadores su perspectiva exaltadora de virtudes, promotora de la comprensión, y por qué no decirlo, de amor hacia sus personajes, un amor que favorece la confrontación, y nunca el esquivamiento de las verdades esenciales y los actos irreversibles en una época de desorientación, y pérdida de valores como fueron los primeros años de aquella década.

De modo que la película desarrolla dos niveles de narración profundamente imbricados: las peripecias de un viaje, de un escape que se expone al principio en las claves de la road movie, seguida por el melodrama, o la tragedia sobre enfermedades fatales, y todo ello en apretada y natural concordancia con el subtexto social, cultural y psicológico de un país afectado por aguda escasez, dramáticos sacudimientos morales e insondable confusión de actitudes y transgresión de barreras entre lo bueno y lo prohibido. Aquí el espectador encuentra la anécdota conmovedora, la historia singular que el buen cine suele asumir en consonancia con la reflexión indirecta sobre el contexto, la responsabilidad con la historia nacional, los valores universales y el verismo que muchísimas películas notables, cubanas y de otros países, han heredado y potenciado.

Hablando precisamente de la atmósfera documental, testimonial, a la que aspiran Chijona y sus colaboradores, por momentos se extraña una estética visual menos preciosista y más cercana al documental, al testimonio espontáneo, que parece tomado al paso, cámara en mano. Tampoco contribuyen con el naturalismo los cameos, o apariciones secundarias de varios actores, sobre todo comediantes, cuya presencia no puede decirse que estorbe, pues se trata de profesionales de excelencia, pero simplemente contrastan con el tono general de una película distante, hasta donde puede serlo, de este tipo de malabarismos humorísticos.

Por supuesto que los papeles del padre de la protagonista (Luis Alberto García), la hermana (Beatriz Viña), la maestra (Blanca Rosa Blanco) y el chofer aberrado (Alberto Pujols), por ejemplo, debían ser confiados a histriones capaces de sacar adelante, como lo hacen, sus muy difíciles escenas. Pero quizá hubiera estado más acorde con el espíritu de la película, con su contenido y su estética, mayor confianza en actores naturales, no profesionales, o con presencias menos conocidas y rotundas. Cuando aparece un guaguero con el rostro de Mario Limonta, una taquillera con el físico de Paula Alí, o un botero, una prostituta, o un director de hospital, que por mucho que se disfracen siguen siendo Rafael Lahera, Laura de la Uz y Jorge Perugorría, pues se genera un efecto distanciador, de broma ligera, ocasional y chocarrera, cuyo sentido y objetivo pertenecen a otra película.

La inoperancia dramatúrgica de tales pinceladas supuestamente humorísticas, o que tal vez intentaron apuntalar (sin necesidad) el trabajo de los más inexpertos, tampoco consiguen menguar en un ápice el admirable trabajo de casting y dirección de actores que ostenta la película entre sus travesaños más sólidos. Héctor Medina y Dunia Matos deberían tener, a juzgar por la sinceridad de que hacen gala, largas y exitosas carreras en el audiovisual cubano. Por su parte, Miriel Cejas acaba de rebasar la categoría de promesa para convertirse en una actriz sólida. Su mirada líquida, sus temblores y apocamientos enriquecen con sutileza y sorprendente potestad un filme que ella se echa en la espalda desde el primerísimo plano del inicio hasta su homólogo del final. Elocuente resulta este plano final cuando, sin una sola palabra, la muchacha consigue transmitir muchas de las emociones y momentos dramáticos que la película, por cierto, decidió excluir en su recta final.

Cuando hablo de exclusión y supresión de situaciones dramáticas cruciales me refiero sobre todo a las dos elipsis, demasiado abruptas y forzadas, porque sustraen demasiada historia de unos personajes que, a esas alturas, ya le importan lo suficiente al espectador como para querer saber cómo sobrevivió Eunice en la capital, o sobre en cuáles términos se verificó la relación final de afecto y sobrevivencia entre estos dos seres desesperados, en salto al vacío.

Esos letreros en negros que interrumpen la trama para advertirnos que pasaron meses o años, significan muy flaco favor a personajes que merecían (y el público junto con ellos) un resquicio de comprensión y solidaridad. Y eso es necesario verlo, representarlo, para que la película se resuelva como relato y el drama concrete acabadamente sus reglas elementales de comunicación con el público.

Unos le reclaman a Boleto al paraíso mayor aspereza y verticalidad crítica, a otros les parece demasiado dura y franca. La polémica ha dominado la percepción desde que se estrenó en el Festival de La Habana hasta ahora, que se exhibe masivamente. La polémica continuará, saludable, siempre y cuando fluya sobre los rieles de conocer cabalmente todo lo que ha hecho, y sigue haciendo, el cine cubano por eludir, con el ICAIC como epicentro, los convencionalismos tranquilizadores, y generar pensamiento, desbordar generalizaciones reductoras y aportar un poco de luz. Que ese es un privilegio al que pueden acceder varias películas. Esta es una de ellas, por más que se discuta sobre sus valores y limitaciones.

20

20