América y Frank se amaban apasionadamente. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 21/09/2017 | 07:01 pm

SANTIAGO DE CUBA.— La bella sonrisa de América Domitro Terlebauca quedó trunca ante la certeza de aquellos disparos que acribillaron la tarde.

Minutos antes ondeaban sus ilusiones de muchacha enamorada mientras escogía junto a su íntima amiga, Graciela Aguiar, las prendas azules, blancas y nuevas, que como disponía la tradición, necesitaba para su mínimo ajuar de boda.

A pesar de que —sabía— tenía una rival de falda de rayas azules y blancas, con un gorro frigio y una estrella sobre la cabeza, América y su novio, Frank País García, se amaban apasionadamente, deseaban formar una familia; por eso, con la ayuda de amigos, preparaban con apremio su boda en la clandestinidad.

Ella, que compartía sus ideales, sabía que el amor es más intenso ante el constante riesgo de muerte que vivían ambos; mas en la tarde de este 30 de julio había sentido la satisfacción de cumplir la promesa que le había hecho a su amado horas antes, cuando, como era costumbre, la llamara desde la casa donde se escondía.

Tranquilízate, ya casi todo está listo, le calmaba ella, mientras él, apasionado, reiteraba sin cansancio cuánto la amaba y la necesitaba a su lado.

Juntos, habían logrado imponer su cariño a aquella vida de asedios, huidas y cambios constantes de casas, que eran la cotidianidad de él, el hombre más odiado y buscado por la dictadura en el llano.

La complicidad de un noviazgo de portales custodiado por niñas del barrio aparentando jugar a la peregrina o a los yaquis; la poesía de un mensaje en una postal desde lejos: «Sabes que a pesar de la distancia no te puedo olvidar. Esto es muy bonito pero yo suspiro por ti»; las llamadas telefónicas dos veces al día desde el refugio donde estuviera; las citas a distancia, ella en la esquina, él en una azotea contemplándola con unos prismáticos; la magia del auricular junto al tocadiscos para compartir una canción: Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad...

Por eso cuando el tronar de aquella balacera cercana llegó hasta la tienda donde ultimaban sus compras, el corazón enamorado de América Domitro presintió el final: «¡Han matado a Frank…!», le dijo a su amiga Graciela y, espoleada por la duda, salió en busca de doña Rosario, quien les confirmó la noticia que ya se escuchaba por la radio.

No hubo besos ni despedida, la última caricia fue taponar, junto a la valerosa madre y algunas amigas, las 36 perforaciones que presentaba el cuerpo del joven; y en la vivienda de Heredia y Clarín, donde residía América, en vez de boda, hubo un funeral.

II

Cuando se asoma por la ventana del cuarto, el rostro de Eugenia San Miguel, la dueña de la casa, es un mar de nervios.

Desde la cercana esquina de San Germán y Gallo avanza la muerte. Dos cuadras más abajo de la habitación, en aparatoso despliegue, se han congregado fuerzas combinadas del SIM, el Ejército, la Policía Nacional y la Marina de Guerra, con el despreciable José María Salas Cañizares a la cabeza.

Registrar todas las casas con numeración par en la calle San Germán, desde la esquina de Gallo hacia Santo Tomás, había sido la orden del prepotente jefe militar.

«Parece que el que está fatal soy yo. Me separé de Navarrete y ya tengo la policía aquí...», comenta el joven sin que la certeza del hecho le dé alguna posibilidad al miedo o la impaciencia.

Desde las 2 y 30 de la tarde de este martes 30 de julio de 1957, previo acuerdo telefónico, arregla con Demetrio Montseny Villa, Canseco, jefe de Acción y sabotaje del Movimiento 26 de Julio en Guantánamo, y José de la Nuez, Basilio, dirigente obrero en la oriental provincia, los detalles para la compra clandestina de parques y otros pertrechos en la Base Naval de Guantánamo.

Las noticias de los guantanameros han hecho revolotear la alegría en su rostro, después de casi un mes de desgracias e informes aciagos: la muerte de su pequeño Josué y otros valiosos compañeros, el fracaso del plan cuidadosamente preparado para la creación del Segundo Frente…

—Yo sabía que ustedes no me iban a fallar, pero hay que conseguir más armas y parque, les ha dicho esperanzado mientras le muestra una carta de Fidel, en la que se habla de la difícil situación con los pertrechos que atraviesa la guerrilla.

Días antes, le comenta de paso, el joven revolucionario, acompañado del gordo Navarrete —jefe del Movimiento en Santiago y quien se escondía junto con él—, había escapado de milagro de una encerrona de la policía. Por las ventanas, podía ver él a Salas Cañizares, en persona, dirigiendo el registro.

Contaba el recio jefe, sin imaginar otra vez la cercanía del execrable esbirro, quien el mes anterior había sido nombrado jefe militar de la plaza de Santiago, con el aval de sus terribles métodos, los mismos que le valdrían entre la población el apelativo de Masacre.

La saña y el odio caminaban en pos de la vivienda No. 204, en que se efectuaba la reunión entre los jefes, mas el héroe no se inmuta. Lo asume como otra más de las pruebas que le impone la rutina del clandestinaje y, aunque adopta las medidas de rigor, como esconder la carta de Fidel y entregar a la esposa de Pujols la ametralladora con que se protegían y otros valiosos documentos, se mantiene sereno.

Casi a la carrera, por la calle Corona, aguijoneado por el secreto y la responsabilidad de tener al jefe en su casa, llega Raúl Pujols desde la ferretería Boix, donde trabajaba y había sido avisado por Bessy, vecina y militante de su célula.

¿Por qué no nos vamos todos en la máquina?, aprovecha Villa para proponerle. La respuesta del jefe de la clandestinidad es el retrato de la calma y la meditación: «Otras veces ha ocurrido lo mismo…», dice y avanza hacia el teléfono…

Los jóvenes revolucionarios discuten sobre la negativa del líder de acompañarlos. El jefe, el único que está armado, da instrucciones a Pujols de despedir a los combatientes guantanameros como familiares y de volver a la ferretería.

«El Movimiento me ha responsabilizado con tenerte aquí, y si ocurre algo muero contigo…», es la enérgica respuesta de Raúl Pujols.

Villa vuelve a insistir en su proposición de que los acompañe. «Tres hombres juntos harían más sospechosa la salida», le responde el héroe, en su afán de no comprometer a sus compañeros y les reitera la orden de irse.

Pueden oírse ya los pasos de la soldadesca, el murmullo de la barbarie. «Ven con nosotros, repite otra vez Montseny Villa. «No, es más fácil que me vaya a pie. Hagan lo que les digo, váyanse». Y esta vez la respuesta del jefe es terminante. Usa en ella toda su autoridad y experiencia en el clandestinaje, todo el rigor y ternura de su carácter.

Con el fragor de la preocupación, quemándole las entrañas Demetrio Montseny Villa y José de la Nuez (Basilio), los guantanameros, parten. «Vete tranquilo, que mi vida responde por él…», fueron las últimas palabras a Villa de Raúl Pujols.

Esa misma decisión le abrigaba cuando, minutos más tarde, salió de su vivienda junto al líder estudiantil santiaguero. Y hubiera logrado proteger al jefe, de no ser por la delación de un antiguo alumno de la Escuela Normal para Maestros de Oriente, quien en el chequeo de los transeúntes le informó a Salas Cañizares que aquel era Frank País García, el jefe de los revolucionarios en el llano, el hombre más buscado y odiado por la dictadura.

III

Ambos hombres han salido y avanzan por aquel mar de policías, soldados y marineros armados hasta los dientes, que es la calle San Germán este 30 de julio.

—Alto, les dice desde un balcón una voz de soldado, y manos de marinero y policía auscultan los cuerpos.

—¡Está armado...! La alerta destroza la apariencia de ciudadanos apacibles y los envuelve en un negro círculo de armas de todo tipo que les apuntan, deseosas de asesinar.

A punta de bayonetas son conducidos hasta el Callejón del Muro y sentados sobre un jeep esperan la muerte.

Avisado por la planta, ya está aquí Salas Cañizares con su escolta de esbirros y también Luis Mariano Randich, aquel excondiscípulo negro y pobre, a quienes sus compañeros, Frank entre ellos, les harían reiteradas colectas para que pudiera seguir sus estudios en la Normal, y ahora, a cambio de prebendas, se ha convertido en un despreciable delator.

—¡Coronel, este es Frank País! ¡Este es Frank País, coronel!, repite tras apartar los espejuelos oscuros del rostro del héroe, la voz execrable del delator.

El odio inunda la esquina de San Germán y Callejón del Muro. Gritos y palabras obscenas hacen denso el ambiente. Ahí están las manos del esbirro en la camisa del héroe, la culata de su carabina en su pecho, los golpes y golpes…

Desfallecido, el cuerpo de Frank va a parar a la pared de enfrente. Así lo ven tras la cortina, los ojos asustados de Madeline Santa Cruz Pacheco.

¡Cobardes, no lo golpeen...!, les enfrenta Raúl, quien se ha bajado del jeep. Una brutal golpiza que le deja inconsciente y una ráfaga de ametralladora sobre la espalda son toda la respuesta que recibe.

Vuelven con Frank. Un cargador es sustituido por otro. La orden del esbirro a su soldadesca es tirar, tirar. Acribillado, cae bocabajo. Y otra vez la metralla sobre la espalda, sobre el cuerpo inerte…

Serían poco más de las cuatro de la tarde. Veintidós disparos segaban la vida en flor del mayor de los País García, para mutilar sus sueños de apenas 22 años. Junto a él, la sangre leal de Raúl Pujols tiñó también de rojo la estrecha geografía del Callejón del Muro.

IV

—Prepárense, que los voy a mandar a buscar. Frank está cercado y lo vamos a rescatar a tiro limpio.

La arenga, desde la angustia, era de Tin Navarrete, el jefe del M-26-7 en la ciudad de Santiago de Cuba, quien hasta el día antes acompañaba a Frank en sus escondites, y así lo recibió y ha compartido con la prensa el hoy contralmirante (R) José Luis Cuza, entonces uno de los jóvenes combatientes clandestinos ocultos en una vivienda del reparto Sueño.

Alertados Navarrete y Vilma por Montseny Villa y José de la Nuez —los revolucionarios guantanameros—, los integrantes del Movimiento se movilizaban para socorrer al Jefe en peligro.

Las llamadas de Navarrete se repitieron, y varios grupos, con las armas que tenían y en carros tomados a la fuerza, partieron hacia la casa de Raúl Pujols. Cerca ya del lugar, la audacia de aquel gesto era detenida por el retumbar de múltiples disparos.

Hubo lágrimas entonces en rostros imberbes y valientes. Y lamentos, preguntas: ¿por qué aquella casa, que todos consideraban una ratonera?, ¿por qué salir?, ¿por qué a pie y no en el automóvil de los guantanameros?, ¿por qué la pistola al cinto si la apariencia debía ser la de dos muchachos tranquilos?, ¿por qué?, ¿por qué?

No podían creer sus compañeros que se hubiera perdido la vida de aquel, que aunque se sabía perseguido, no paraba de trabajar para fortalecer la guerrilla de la Sierra, el mismo que había dicho a Haydée Santamaría que solo le pedía a la vida que le diera un mes para poder dejar bien organizado el abastecimiento de armas, hombres y medios materiales al Ejército Rebelde y poder articular planes nacionales de acción y sabotaje que crearan un clima insurreccional insostenible para la dictadura.

Había escapado tantas veces de la muerte, había desafiado tanto el peligro, que ya muchos le creían invulnerable.

«Fue un momento terrible, todo el mundo se quedó aturdido y sin saber qué hacer, contaría luego Enzo Infante, maestro amigo, estrechamente vinculado con la propaganda en el Movimiento. El dolor de perder a Frank cuando más lo necesitábamos, cuando más ideas tenía, fue algo muy duro para todos.

«Frank no solo era el jefe, era el compañero que siempre te escuchaba con atención ante cualquier problema. A pesar de ser menor que muchos, todos lo respetábamos y reconocíamos su liderazgo. Cuando supimos la noticia nadie coordinaba pensamientos ni atinaba a nada. Fue Vilma la que sobreponiéndose al dolor, se irguió por sobre todos y dirigió el proceso del rescate del cadáver por doña Rosario y su traslado primero a la casa de San Bartolomé y luego a la de América», relataría el combatiente en entrevista publicada en el texto Frank en la memoria.

V

Un mar de sentimientos dejó la muerte de Frank País García. El eco de aquella balacera despertó una ciudad, despertó un país, que presintiendo que algo muy malo había pasado salió a las calles, paró espontáneamente de emoción.

Los esbirros que lo balearon sabían perfectamente quién era Frank País. Por eso intentaron callar su muerte y trasladaron los cadáveres al cementerio Santa Ifigenia, donde, con el mayor sigilo, pretendían inhumarlo en un profundo hueco para silenciar definitivamente su espíritu de luchador inclaudicable.

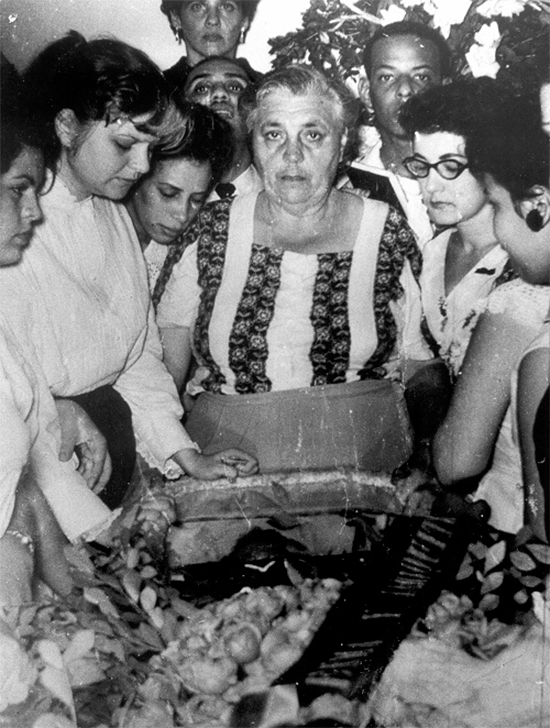

Pero antes de que las bestias consumaran su orgía, un grupo de mujeres santiagueras frustró sus propósitos. En nombre de sus derechos de madre, doña Rosario, alentada por la dirección del Movimiento, se personó en el cementerio. Temiendo a las mujeres, los monstruos les entregaron los cadáveres ensangrentados. La Doña abrazó fuertemente el de su hijo y lo trasladó de inmediato a su casa.

Dos horas estuvo el cadáver de Frank tendido en la casa de doña Rosario; luego, a solicitud del Movimiento, y en simbólico gesto de amor, fue conducido a la casa de su novia América Domitro.

En Heredia y Clarín, según contaría Vilma Espín a Léster Rodríguez, en carta del 13 de agosto de 1957, se le rendiría tributo al Jefe: «... le mandé a poner el uniforme con el grado de coronel (tres estrellas sobre el Escudo), la boina sobre el pecho y una rosa blanca sobre ella».

El cortejo de Frank partió de Heredia y Clarín, y en la calle San Pedro se le unió el de Pujols, procedente de La Colonia. Veinte cuadras de personas en apretada marcha, enardecidas de rabia y dolor, le acompañarían hasta la necrópolis local en la tarde del 31 de julio.

¡Revolución!, ¡Revolución! y ¡Viva Cuba Libre! eran los reclamos de un pueblo que gritaba y entonaba el Himno Nacional. Algunos rezaban y cantaban el Himno. Como escribiría luego su compañero Armando Hart, la obra póstuma de Frank fue el paro general que brotó de su cadáver.

Los comercios cerraron, la conmoción devino huelga general revolucionaria con la que todos los sectores opuestos al régimen le hicieron sentir la repulsa del pueblo.

Un pueblo que entendió a tiempo cuánto había «de grande y prometedor» en aquel muchacho de ojos tristes y mirada profunda, cuya existencia fecunda y sencilla, 60 años después de aquella tarde aciaga, estremece y conmina a hacer la historia nueva.

Bibliografía:

• Frank en la memoria (Colectivo de autores)

• El día que mataron a Frank País, testimonio del contralmirante (R) José Luis Cuza Téllez de Girón, compañero de Frank País

• La Misión: desde Marín hasta el Callejón del Muro, de Alcibiades Poveda

31

31