Los asaltantes, inferiores en número y armas, no pudieron tomar la fortaleza. La orden del dictador Fulgencio Batista fue eliminar a diez revolucionarios por cada soldado del régimen muerto en combate. Autor: Archivo de JR Publicado: 21/09/2017 | 07:01 pm

—De la Granjita Siboney usted se marcha al monte.

—Estaba decidido a seguir la guerra. Logro reunir casi 20 hombres, aunque las armas que habíamos logrado adquirir, aptas para atacar y ocupar una instalación militar en lucha casi cuerpo a cuerpo, no eran ideales para otro tipo de guerra. Me voy para las montañas a seguir la lucha. Les digo a los compañeros: a las montañas.

«La idea inicial era cruzar del otro lado de la cordillera, hacia el Realengo 18, lugar histórico de luchas campesinas, y continuar en aquella zona el combate iniciado en el Moncada. Como estábamos a nivel del mar, había que subir hasta la cima de la cordillera, más de mil metros, que era su altura promedio en esa zona. Los soldados, como era lógico, avanzando en vehículos por carreteras y caminos de montañas, llegaron primero que nosotros y tomaron las alturas.

«De los 19 hombres con que contábamos había algunos heridos, otros agotados, y no estaban en condiciones de soportar las marchas diurnas o nocturnas para alejarnos rápidamente de aquella zona saturada de soldados, sin guías, sin información, sin agua, sin alimentos y otros elementos mínimos. Los de Batista sistemáticamente torturaban de manera atroz a los prisioneros, y después los asesinaban a casi todos. Eso ocurrió con decenas de ellos. El escándalo y la indignación se extendían por Oriente y por todo el país. El Arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Pérez Serantes, comenzó a actuar junto con otras personalidades, para tratar de salvar a los supervivientes del asalto.

«En el intento de romper el cerco por esa ruta, vimos a los soldados varias veces. Sus fusiles y sus ametralladoras calibre 30,06 y otras armas de guerra tenían mucho más alcance que las de calibre 22 y las escopetas calibre 12 que llevábamos. Yo había cambiado la mía por un fusil 22 de más alcance y precisión en ese nuevo escenario.

«El terreno era abrupto y pedregoso. Nuevos heridos se suman a la pequeña tropa por disparos accidentales de armas.

«No había médico. Decido enviar a un compañero con autoridad para evacuar a los heridos y los más agotados físicamente hacia la ciudad de Santiago, y solicitar apoyo de la población para asistirlos. Evacuo en ese momento 12 hombres.

Varios soldados custodian los cuerpos de revolucionarios muertos dentro del cuartel. Foto: Archivos de Bohemia

«Por presión de la población, las torturas y los asesinatos masivos habían amainado. Batista y su régimen estaban comenzando a dar señales de miedo. Permanezco con ocho hombres, cinco de ellos con determinada responsabilidad en la organización, que seguirían con nosotros y a los que debíamos preservar, aunque algunos estaban en condiciones físicas bastante precarias, y tres de los ocho éramos jefes de mayor responsabilidad: Oscar Alcalde, jefe de la Dirección; José Suárez, jefe del destacamento de Artemisa, y yo.

«A pesar de esos colosales obstáculos, no abandonaba la idea de proseguir la lucha. Como era dudoso que en tales circunstancias pudiéramos cruzar por lo alto de la cordillera, decido cambiar de dirección. Nos filtraríamos por la zona costera hasta la bahía de Santiago de Cuba; pensaba llegar a un punto llamado La Chivera, cruzar en bote la bahía hasta la otra orilla y avanzar hacia la Sierra Maestra, que estaba muy próxima.

«Llevar a cabo esa maniobra era imposible en el estado físico de los que tenían menos responsabilidades que los tres jefes mencionados. Afortunadamente nosotros tres podíamos intentar el cruce. Analizamos en detalle entre todos la situación. Alcalde, Suárez y yo estábamos en condiciones de caminar. Los otros cinco se acogerían a las garantías reclamadas y en parte obtenidas por la Iglesia Católica y otras instituciones para que la integridad física y la vida de los prisioneros fuese respetada. Como había un número de sobrevivientes presos, los cinco se reunirían con ellos y les llevarían noticias e instrucciones.

«Adoptada la decisión, decidimos esperar la noche para avanzar hasta la casa de un campesino de buena reputación, que poseía una finca colindante con la carretera de Santiago a Siboney, quien se encargaría del contacto y los trámites con el Arzobispado.

«Avanzamos de noche varios kilómetros hasta la casa, acompañando a los cinco compañeros. En el trayecto fueron escondidas las armas de los que serían evacuados. Los otros tres proseguimos la marcha armados.

«Ajustamos los detalles con el campesino y emprendimos el regreso. Esperaríamos la noche en una zona boscosa no muy distante de la carretera. Estábamos seguros de que podríamos atravesarla temprano y avanzar por la enrevesada manigua y vegetación costera para llegar a la bahía lo más rápido posible, antes de que el enemigo se percatara del nuevo movimiento.

«En circunstancias como aquella, mi afición por escalar montañas, cultivada en mis años de colegial, iba a ser de suma utilidad.

«A pocos kilómetros de la otra orilla que pretendíamos alcanzar, en dirección noroeste, se encuentra el poblado de El Cobre, a cuyo alrededor se divisaban, altas y recubiertas de bosque, varias montañas, especialmente hacia el sudoeste, que yo había escalado cuando era estudiante en el Colegio de Dolores. Ahora planeábamos ir hacia la bahía, para alcanzar aquella orilla y marchar por el centro del imponente macizo montañoso.

«¿Quién iba a imaginar en aquel entonces que tres años y medio más tarde tendría que avanzar desde Alegría de Pío hacia el Este buscando las mismas montañas?

«Pero aquel cruce por la bahía no fue más que un sueño. Cometimos un tonto error. Después de caminar dos o tres kilómetros desandando cuesta arriba el trayecto en busca de un punto donde dormir y esperar la noche siguiente, en vez de hacer lo que veníamos haciendo hasta ese día, que era dormir en el bosque, encontramos un varaentierra —el varaentierra es una casa pequeñita, un ranchito, donde los campesinos guardan palmiche y otras cosas—, y nosotros, que llevábamos un montón de días pasando frío, hambrientos y soportando sacrificios, y que en la noche siguiente tendríamos que emprender una larga caminata hacia la bahía de Santiago, nos dejamos llevar por la tentación de dormir en aquel varaentierra, cerca del lugar donde habíamos guardado las armas de los compañeros que quedaron en la finca del campesino, sin tomar en cuenta la proximidad del enemigo. Entonces nos dormimos sin frío, sin neblina, sin humedad.

«Yo recuerdo que, antes de despertarme totalmente —habíamos dormido cuatro o cinco horas—, siento un ruido algo parecido a los cascos de un caballo en lenta marcha e, instantes después, le dan un fuerte y ruidoso golpe a la puerta, la abren de un culatazo, y nos despertamos con los cañones de los fusiles de los soldados pegados al pecho. Así caímos, de esa manera tan tristemente ingloriosa, sorprendidos, capturados y atados con las manos a la espalda, en cuestión de segundos».

—¿Estaban ustedes sin armas?

—Teníamos las de nosotros tres, pero la mía era un fusil 22 de cañón largo. Después, en Alegría de Pío, cuando desembarcamos del «Granma» en 1956, me pasó casi igual, pero esa vez tomé otras medidas: dormir con el cañón del fusil debajo de la barbilla, porque me dormía, y no podía evitarlo, poco después de un tremendo ataque aéreo en el que cinco o seis aviones de caza con ocho ametralladoras calibre 50 cada uno nos ametrallaron directamente durante varios minutos, obligándonos a enterrarnos bajo la paja de caña. Aquella vez éramos también solo tres hombres, después de otro golpe adverso. Pero esa es otra historia.

«Ahora nada más le digo esto: nos captura esa patrulla. ¿Por qué? Se dice que el campesino al que le confiamos los cinco compañeros comenzó a llamar por teléfono al Arzobispo o a no sé quién. Bueno, uno puede suponer varias cosas: que este informó, o algo pasó. O que al Arzobispo le tenían interceptadas las comunicaciones. Y la jefatura enemiga probablemente supo también por esa vía que yo había llegado hasta allí y me había retirado.

«Bien temprano, andaban varias patrullas rastreando, y una de ellas da exactamente con el lugar donde estamos acostados y nos capturan.

«Aquella docena de soldados estaban furiosos, las venas y arterias del cuello, recuerdo, hinchadas. Ellos querían disparar y aniquilarnos en el acto. Comienza una bronca de palabras entre nosotros y los soldados. Ya estábamos amarrados, y nos sientan con las manos atadas a la espalda. No me reconocen. Tan depauperados estábamos que no se dieron cuenta. Preguntan mi nombre y les doy otro. Recordé una broma en que se ridiculizaba a una persona; les doy ese: “Francisco González Calderín”, dije rápido. Si pronuncio mi nombre allí, a los soldados aquellos no los aguanta nadie. Actuaba el instinto.

«La bronca, como dije, comienza casi desde el primer momento. Nos gritan: “Nosotros somos los continuadores del Ejército Libertador” y cosas por el estilo. Eso creían aquellos soldados esbirros, matones, alguien se los había metido en la cabeza. Les respondimos: “Los continuadores del Ejército Libertador somos nosotros”».

—¿Les dijo usted?

—Sí. «Los continuadores somos nosotros. Ustedes son continuadores del ejército español». Aquello estaba encendido, y el teniente dice a los soldados: «No disparen», tratando de contenerlos. Era un hombre negro, alto, de unos 30 y tantos o 40 años. Pedro Sarría se llamaba. Parece que estuvo estudiando algo de Leyes por su propia cuenta. Trataba de contener a los soldados, que estaban gordos, fuertes, bien nutridos, arrollaban la manigua bajo sus pies al moverse. Están allí, con los fusiles apuntando hacia nosotros y a punto de hacer lo que hacían con los prisioneros, y sin imaginarse que uno de ellos era yo. El teniente, como murmurando, decía con voz apenas perceptible: «No disparen, no disparen. Las ideas no se matan, las ideas no se matan». Transcurren entonces unos cuantos minutos y se produce una desgracia adicional.

«Aquellos soldados enfurecidos comenzaron a buscar por los alrededores, y encuentran las armas ya mencionadas de los otros cinco. ¡Vaya! Fue un momento muy, muy difícil, muy crítico, cuando hallaron aquellas cinco armas, en que volvió otra vez a subir la adrenalina de aquella gente. Corren de un lado para otro y al teniente ya le era muy difícil controlar a su tropa. Pero continuaba insistiendo: “¡Quietos!”. No gritaba mucho, porque la cosa no estaba para ese tono. Pero decía: “Quietos, muchachos, tranquilos”. Les daba órdenes para que no dispararan, que era lo que estaban locos por hacer, y entonces logra apaciguarlos, no sé de qué manera, pero lo esencial es que dijo: “No disparen, las ideas no se matan”».

—Bella frase.

—«Las ideas no se matan», eso lo murmuraba el teniente, casi como hablando consigo mismo. Más lo oía yo, creo, que los soldados. Bueno, estábamos vivos. De ahí nos levantan ya para marchar hacia la carretera.

—El teniente sin saber que usted es Fidel Castro.

—Él sigue sin saber; pero de inmediato le cuento. Nos levantan y entonces salimos caminando. De repente suenan unos disparos por un punto situado en la misma dirección que llevábamos. Al parecer es el momento en que aquel campesino entra en contacto con gente del ejército y hacen prisioneros a los cinco que iban a acogerse a la protección del Arzobispo. Por la mente me pasa la idea de que todo aquello era un truco para comenzar a disparar contra nosotros.

«Recuerdo a los soldados enfurecidos. Dura minutos esto, qué sé yo, 8, 10 minutos. Al sentir los disparos se agitan, aplastan los matorrales al ir de un lado a otro, y para el suelo. Nos gritaban: “¡Tírense al suelo!”. Y digo: “Yo no me tiro, no me tiro al suelo. Si quieren matarme, mátenme de pie”. Desobedecí la orden terminante, y me quedé parado. Entonces el teniente Sarría, que marchaba muy cerca de mí, dice en voz baja: “Ustedes son muy valientes, muchachos, ustedes son muy valientes”.

«Cuando veo el comportamiento de aquel hombre, le comunico: “Teniente, yo soy Fidel Castro”. Me responde rápido: “No se lo digas a nadie, no lo digas”. Así que desde ese momento él conocía mi identidad. ¿Sabe lo que hizo? Llegamos a la casa del campesino, muy próxima a la carretera, había allí un camión, me montan en él, era el mismo donde estaban otros soldados con los demás prisioneros. Sienta al chofer al timón, me sitúa a mí en el medio y él se coloca a la derecha. Se aproxima entonces en un vehículo el comandante Pérez Chaumont, un asesino, el jefe de los que habían estado matando prisioneros, y le exige al teniente que me entregue».

—Ese Pérez Chaumont era su jefe, él solo era teniente.

—Era el comandante, pero el teniente le dice que no: «El prisionero es mío», le dice que no, que él es quien tiene la responsabilidad y me lleva al Vivac. No pudo el comandante convencerlo, y el teniente se dirige al Vivac. Si me hubiese conducido al Moncada, picadillo habrían hecho de mí, ni un pedacito habría quedado. ¡Imagínese la llegada mía allí! Batista había divulgado a los cuatro vientos el tenebroso infundio de que nosotros habíamos degollado a los soldados enfermos en el hospital. No se sabe cuánta sangre costó esa calumnia.

«Sarría toma la decisión de no pasar por la avenida Garzón, muy próxima al cuartel, sino bordear y conducirme al Vivac, una instalación custodiada por la Policía. El Vivac era una cárcel civil que había en el centro de la ciudad, y el prisionero estaba allí bajo la jurisdicción de los tribunales. Al Moncada no se podía llevar a ninguno de los ocho prisioneros. Nos hubiesen asesinado posiblemente a todos. El cuartel estaba lleno de fieras sedientas de sangre. Chaumont era uno de los más terribles asesinos que había en el Moncada.

«Todo estaba previsto. Hasta habían anunciado la noticia de mi muerte en los periódicos».

—Me imagino que el teniente Sarría lo pasaría muy mal.

—Aquello no querían perdonárselo. Cuando aparece el coronel Chaviano, que era el jefe del Regimiento, capitán ascendido por Batista a coronel el 10 de marzo, va al Vivac para interrogarme personalmente. Es en esa ocasión cuando se toma una foto en la que yo estoy de pie y hay un cuadro de Martí detrás. Se toman otras fotos en aquel despacho. Yo asumí la responsabilidad total: «Me hago responsable de todo», les dije.

«Ellos aseguraban que la operación había sido financiada con el dinero del expresidente Carlos Prío Socarrás, derrocado por Batista el 10 de marzo, y yo les respondí que no teníamos ningún vínculo con Prío ni con nadie, que todo eso era falso. Les explico. No tenía nada que ocultar, y asumo toda la responsabilidad: las armas las compramos en las armerías, no nos las entregó nadie. Ningún otro tenía responsabilidad. Dejan entrar a varios periodistas. Uno de ellos pertenecía a un conocido órgano de prensa, y puedo hablarle. Al otro día recogieron el periódico, porque en la euforia dejan publicar la noticia: “Capturado...”, etcétera. Pero lo declarado tuvo preocupante impacto y ya no les resultaba tan fácil liquidarme.

«Antes del interrogatorio estaba junto con un grupo de compañeros sobrevivientes, pero después me separaron y me aislaron en una celda.

«…Estuve preso en la cárcel provincial de Boniato, y luego, cuando comienza el juicio, el lunes 21 de septiembre de 1953, yo asumo como abogado mi propia defensa. Y como abogado, comienzo a interrogar a todos los testigos y a todos los asesinos, aquello fue tremendo. No pudieron soportarlo, me sacaron del juicio porque no podían impedir mis denuncias. Me juzgaron después a mí solo, con otro que había estado herido, en un cuartico del hospital civil».

—¿Usted se defendió solo?

—Claro, y lo denuncié todo.

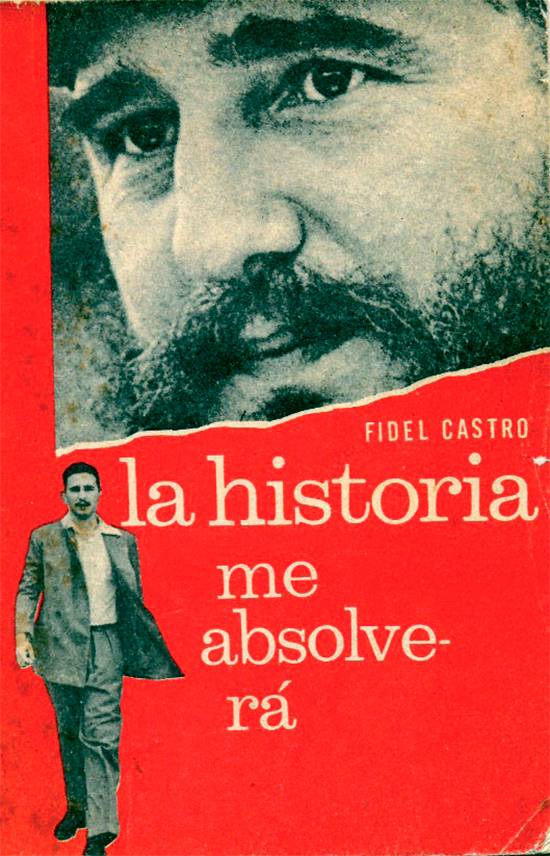

—Y terminó con su célebre alegato «La historia me absolverá».

—Yo pensaba que en cualquier momento harían cualquier barbaridad, y en la cárcel de Boniato, donde estaba detenido, cuando me prohibieron hablar con los compañeros que estaban en la misma sala y pasaban delante de mi celda, me declaré en huelga de hambre. Obtuve el objetivo. Después me aislaron de nuevo, 75 días pasé aislado en una celda, nadie podía hablarme. Busqué formas de mantener la comunicación mínima indispensable.

«En un momento determinado ellos hasta cambiaron los guardias que me custodiaban, porque varios de ellos se hicieron amigos; buscaron otros especialmente llenos de odio, y, entre esos uno se hizo también amigo. Tres años más tarde, estaba cercado por nuestras fuerzas como soldado de infantería en la batalla de Maffo a fines de 1958. Su batallón bien fortificado resistía tenazmente. Se había hecho mi amigo en la cárcel de Boniato, era un guajirito del grupo de los soldados duros que nos pusieron de custodia.

«En los días de la huelga, cuando me traían la comida, yo les gritaba: “No quiero comida, dígale a Chaviano” —que era el jefe del regimiento del Moncada— “que se la meta por el ano.” Claro, usaba un término menos técnico, que no deseo repetir aquí. Puede parecer cosa de locos, pero hay que comprender los estados anímicos, debido al hecho de que uno conocía y recordaba todo lo que habían hecho, las torturas espantosas y los crímenes horrendos que habían cometido contra nuestros compañeros.

«Nosotros estábamos muertos hacía rato, hacer eso no costaba nada. Les disparé una huelga de hambre, el hecho real es que tuvieron que oírme y entonces me dejaron hablar con Haydée, Melba y otros. Por ellos supe muchos hechos y datos que ignoraba de todo lo ocurrido, esenciales para el juicio. Claro que yo con anterioridad pasaba mis papelitos, los tiraba a veces, porque había un soldado siempre delante, pero nos comunicábamos; al final accedieron a la demanda y pude alimentarme. Aquellos carceleros criminales cumplieron solo su palabra durante apenas 24 horas y después me volvieron a aislar, pero ya les había ganado un combate. No inicié de nuevo la huelga. Tal vez eso era ahora lo que buscaban con algún objetivo.

«En los días de mi desafío, uno de los jefes habló conmigo. ¿Sabe lo que me dijo?: “Usted es un hombre decente, usted es un hombre educado, no diga esas palabras”. El grito aquel con que los obsequiaba tres veces al día los tenía realmente preocupados. Lo oía toda la prisión, los soldados, los presos, los trabajadores civiles y todo el mundo. Estaban desmoralizados.

«Yo tenía algún material escrito, aunque no lo permitían. Estaban muy presentes los conocimientos adquiridos como estudiante de ciencias políticas y sociales, algunos de los cuales pude refrescar. También conseguí algún material de Martí».

El alegato de autodefensa de Fidel no solo denunció los males de la Cuba de entonces, también esbozó el prograna que la Generación del Centenario soñaba para el país. Foto: Archivo JR

30

30